艺术分享“范曾书法”

更新时间:2017-04-12 浏览次数: 17731

范曾先生曾在摄影机前这样评价自己的绘画成就:“画分九品…四品,已成大师,凤毛欧伯;五品,谓之巨匠,五百年出一位;六品,可称魔鬼,从未看到……我是坐四望五,以待来日。”

谢绝大师称谓者确有一二,公开自我评定为大师者罕见,而公开宣称已超越大师境界者,范曾为当代第一人。

我在十几岁时知道范曾,那时他正当中年,还未得大名,但其作品和故事已给我留下深刻印象,在我眼里,他是一个有魅力的艺术天才,一位颇具君子之风的中国文人,当时为国中有这样的人物感到庆幸,无论他辉煌到哪一步,我不会感到意外。

对范曾慢慢失掉兴趣的一个重要原因,是我已经长大了,我在重新认识这位被放在历史坐标上的人。看到范先生在电视上畅谈诗词书画,带领大家体味中华传统艺术魅力,其风采迷人,谈笑间似有清风徐来,但我还是嗅出一点糟气。我的失望,是他对自己作品的解读,而他的自我评价,更让人莫名其妙。

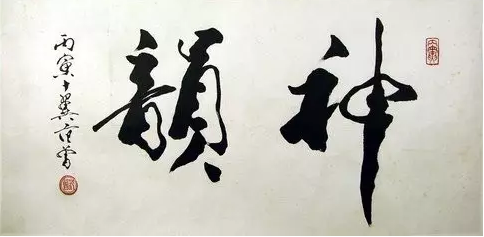

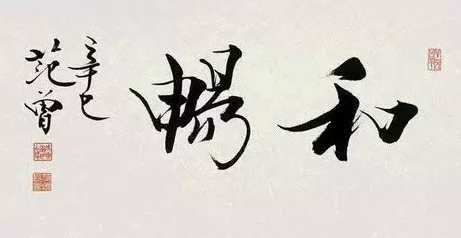

中国书画同源,有“坐四望五”境界的国画大师,其书法水平不可低估。范曾怎样评价自己的书法?最近,他以贯有的引经据典方式作答:“作为我个人书法来讲,我想用杜甫形容李太白的诗‘清新庾开府,俊逸鲍参军’来形容我的字比较合适…可以讲书如其人。”范先生对自己的书法境界颇为自得,对自身的人格魅力也相当自信。

“清新俊逸”,是范曾的书法美学追求。他这样概括自己的追求成果:“戊寅年始悟书法用笔最忌妄生圭角,空作抖擞。读唐人碑,又感法度深严,抑性舍灵,乃幻变古规,自造家法,自信不轻让褚虞。世之书界笨伯,读此必大怒云。”

据说他早年曾学郭沫若,也钟情于法帖,可我实在看不出其法源自何贴,洗尽先人笔法者,未曾听说,也许真是天才自创,卓然自成一体,但我们周围不懂书法而有个人写字风格者多如牛毛,面目个性化不等于艺术。至于碑刻,他似乎浅尝辄止,学而不好,对于碑派书风,他是敬而远之。

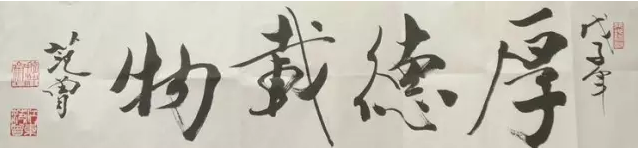

风格乃个人喜好,清新俊逸和雄奇古拙都为美,均不排斥法帖与碑刻,本无高下之别,无论哪一种,都需要扎实的功底和良好的悟性,都要写得自在。浏览范曾三十年来的书法作品,发现他的美学理想与自身实践南辕北辙,他的探求是那么吃力,全无出入“书史”的自如。

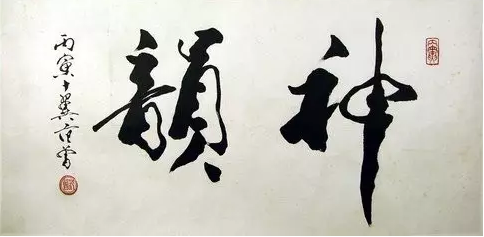

察其用笔,范式的一大特点就是追求提按,一笔之内几起几落,粗细变化无度,其细笔孱弱,如春蚓秋蛇,粗划臃肿,状似肥藕;而其侧锋笔法与提按胡乱结合时,写出的线条如肠梗阻,令观者憋闷;其收笔失败最多,失于仓促,笔锋散乱,求飞白而不成,神气外泄。书法用笔讲究粗细之变,细可比游丝,粗可如枝干,但线条要结实,有张力,笔锋自然转换,线断而意不断,推测其败笔根源,应为书写者不懂用笔使转,未解笔锋变化之道,而且惯用死墨,不知墨随心走的道理;从其后期作品看,似更着意自然,波折渐少,有所改善,但又添滑而不爽的毛病,没有从根本上解决,败笔常见。

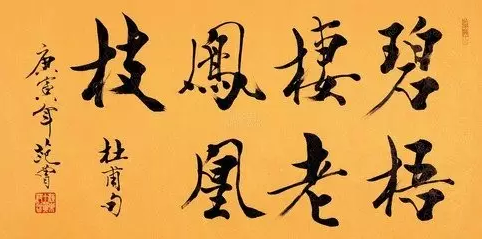

看其结字,多以楷书结构为基础,参入行草,作者意在使黑而粗的短划收敛、聚集,细而长的线条延伸、缠绕,以圈住更大的白地,画字风格明显,但由于把握不好点划间的疏密、字形结构内的虚实关系,很多字重心不稳,结构松散;不少字被着意扭曲,状如受刑之人,不忍目睹;其后期作品,减少了“受刑”的比例,但不少字立在那里,远观象健全之人,走近看,原来肢体已落下伤残;其篆、隶之作,结体徒有其形,大多篆如死树,隶似僵虫,何谈美感?